中小企業経営者がコロナ禍から得るべき教訓

- miyamae-bp

- 2025年1月22日

中小企業診断士の小髙です。

2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行してから、早20ヶ月が経ちました。

この間、新型コロナウイルス感染症の影響は薄れてきており、街には活気が戻りつつあります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの企業にとって大きな試練となりました。

そこで今回は、コロナ禍を教訓として中小企業がどのような視点を持って経営していけばよいかに

ついて解説していきます。

コロナ禍の影響

新型コロナウイルス感染症の流行は、経済活動に大きな影響を与えました。

特に、中小企業や小規模事業者は、その影響を大きく受けました。

2020年には、多くの国でロックダウンが実施され、経済活動が停滞しました。

また、日本でも緊急事態宣言が発出され、外出自粛や営業制限などが要請されました。

これらの影響により、多くの企業で売上が減少し、資金繰りが悪化しました。

内閣府の「消費総合指数」の推移をみると、2020年3月に消費水準が一度低下し、

4月の緊急事態宣言後に消費は更に大きく落ち込みました。宣言解除後に一時的に回復したものの、

2022年までを通じて感染拡大前の水準に回復しきれていない状況が続いたことが示されています。

政府の支援策

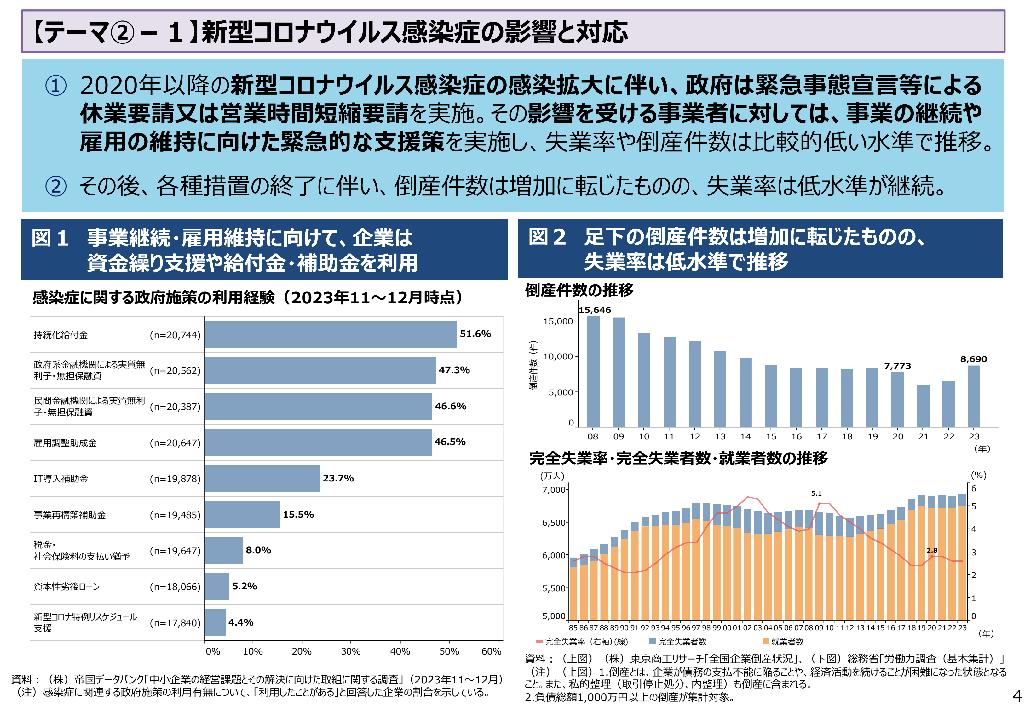

政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、様々な支援策を実施しました。

例えば、資金繰り支援としては、実質無利子・無担保融資や給付金などが支給されました。

また、雇用維持のための助成金なども支給されました。

これらの支援策は、多くの企業の事業継続に役立ちました。

コロナ禍における政府の主な対応としては、下記が挙げられます。

- 2020年:資金繰り支援の強化、持続化給付金や家賃支援給付金の開始

- 2021年:一時支援金、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金など

- 2022年:中小企業活性化パッケージの策定、コロナ資金繰り支援の継続、債務超過の中小企業の支援策など

これらの施策により、倒産件数は低水準で推移しました。

中小企業が得るべき教訓

コロナ禍は、中小企業にとって大きな試練となりましたが、同時に多くの教訓を得ることができました。

教訓1:変化への対応力

コロナ禍では、社会情勢が大きく変化しました。

このような変化に対応するためには、柔軟な発想と迅速な行動が求められます。

教訓2:デジタル化の重要性

コロナ禍で、多くの企業がデジタル化を加速させました。

デジタル化は、業務効率化や顧客満足度向上に役立ちます。

教訓3:事業の多角化

コロナ禍では、特定の業種に依存した事業は大きなリスクを抱えることが明らかになりました。

事業の多角化は、リスク分散に役立ちます。

今後の経営の視点

コロナ禍を教訓として、中小企業は次の視点を持って経営していく必要があります。

- 社会情勢の変化を常に把握し、柔軟に対応できるようにする。

- デジタル技術を積極的に活用し、業務効率化や顧客満足度向上を図る。

- 事業の多角化を検討し、リスク分散を図る。

- 従業員の健康管理を徹底し、働きがいのある職場環境を作る。

- 地域社会との連携を強化し、地域貢献に努める。

これらの視点を踏まえ、中小企業は、持続可能な社会の実現に貢献していく必要があります。

資金繰り対策の強化

コロナ禍では、政府による資金繰り支援策が多くの企業にとって大きな支えとなりました。

しかし、政府の支援策だけに頼るのではなく、企業自身も資金繰り対策を強化していく必要が

あります。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 収益構造の改善

- コスト削減

- 販売価格の見直し

- 新規事業の開拓

- 資金調達先の多様化

- 政府系金融機関だけでなく、民間金融機関との関係構築

- 新たな資金調達手段の検討(クラウドファンディング等)

- 資金管理の徹底

- 正確な収支予測

- 資金の効率的な運用

事業継続力強化計画の策定・見直し

コロナ禍では、多くの企業が事業継続計画(BCP)の必要性を認識しました。

経済産業省では、中小企業が策定した事業継続力強化計画を認定する制度を設けています。

この認定制度では、自然災害などのリスクに備え、事業継続力強化計画を策定した企業に対して、

専門家による評価・認定を行っています。

認定を受けた企業には、以下のメリットがあります。

- 補助金などにおける加点

- 金融機関からの融資における優遇

- 保険料の割引

- 従業員の安心感向上

コロナ禍では、事業継続力強化計画を策定していた企業は、そうでない企業と比べて被害を抑制できた

という調査結果もあります。

事業継続力強化計画の策定・見直しは、企業の存続と成長のために不可欠です。

最後に

コロナ禍は、中小企業にとって大きな試練となりましたが、教訓も多く得ることができました。

これらの教訓を活かし、中小企業は今後も成長を続けていくことができると信じています。

資金繰り対策と事業継続力強化計画の強化は、コロナ禍のような緊急事態だけでなく、平時における

企業経営にとっても重要です。

ぜひ、この機会に資金繰り対策と事業継続力強化計画を見直し、企業の resilience(回復力)を高めて

いきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

参考文献

- 中小企業庁「2024年版中小企業白書」